Works

Exploring the Needs of the Psychological Counseling App: A Case Study of Mediot Service (in Chinese)

線上心理諮商與遠距 / 通訊醫療應用的可能性

Portfolio

專案目的

Mediot 從開發線上心理諮商的遠距醫療工具開始,探討通訊醫療在遠距醫療落實上的可能性。該業主已開發出FarHugs App,擴大心理治療的可及性。為了提供使用者更好的體驗服務,本專案目的在於透過對於實體心理諮商歷程與需求之探討,了解遠距諮商的潛在需求,以及一般大眾對於心理諮商與遠距醫療的認知。

研究方法

資料收集

以立意取樣方式招募合適的受訪者,即曾經接受過心理諮商或是曾有情緒困擾的心理諮商潛在需求者。透過深度訪談與卡片分類法 (card sorting)了解使用者的觀點。

資料分析

在內容分析方面,本研究以口語資料分析法(protocol analysis)進行深度訪談資料的分析,即在完成訪談逐字稿後,先進行剪貼分類,整合出與心理諮商需求、歷程、困難等相關資料,並進行編碼。編碼之後就可以進行核心資料的分析,即「建構類屬及概念化」,對摘要內容主題加以分類、比較、歸納後,將屬性相同的編碼歸類,予以命名。

使用者需求定義

遠距心理諮商使用者需求可從兩個面向定義,一是從有心理諮商需求者的背景特性來分析,對象包含心理諮商潛在需求者以及曾經或目前正在接受心理諮商的受訪者。另一方面是從曾經或目前正在接受過心理諮商者的訪談資料中分析接受心理諮商的流程,以更明確觀察接受心理諮商的行為歷程並分析過程中所遇到的困難,藉此提出需求洞察與解決方案。

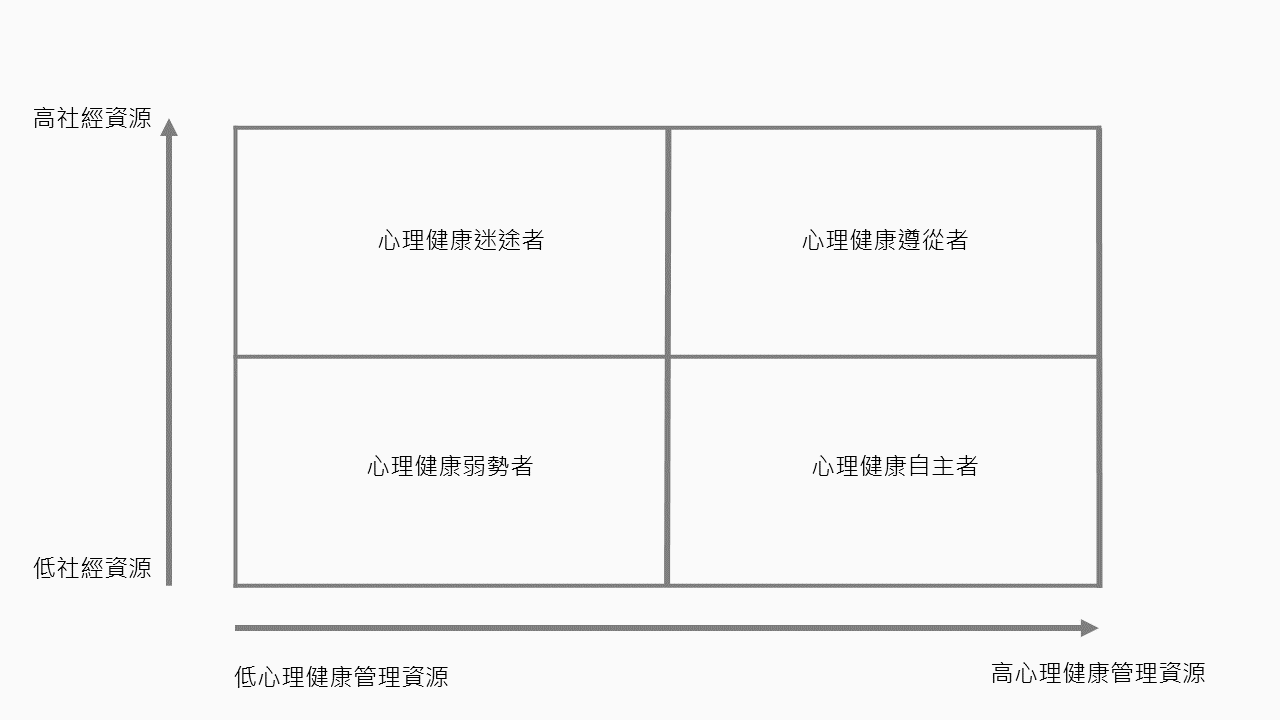

Theme 1. 誰需要遠距心理諮商:目標族群背景與需求特性

整體而言,會接收心理諮商的人通常已連續好幾日受到情緒困擾。此情緒困擾會影響日常的行為表現(例如無法專心工作),甚至是健康狀況(例如失眠)。

然而要使用心理諮商的服務時,個案所能掌握與使用的資源將形成其尋求心理諮商的行為,以及需求特性,而此資源又主要分為社經資源與心理健康管理資源。

社經資源的內容涵蓋收入與工作情況,心理健康管理資源則包含對於心理健康知識與協助管道的了解。在這兩種資源掌握與使用情況的交叉下會形成四種尋求心理諮商的行為特性與需求,分別命名為:心理健康迷途者、心理健康弱勢者、心理健康遵從者、心理健康自主者,其族群特性與需求說明如下:

- 心理健康迷途者:上班族,有穩定收入,有能力支付心理諮商費用,對於情緒問題選擇忽視或以轉換注意力的方式處理,對於心理諮商的資訊不了解,或是對心理諮商有負向的刻板印象。此種族群的需求是需要先讓他們了解心理諮商的內涵與正向效益,次之為對於病識感的評估與感知。

- 心理健康弱勢者: 不一定有穩定工作,收入較低或不穩定的人,支付心理諮商費用的能力低,對於情緒問題選擇忽視或以轉換注意力的方式處理,對於心理諮商的資訊不了解,或是對心理諮商有負向的刻板印象。此種族群的需求是需要先讓他們了解心理諮商的內涵與正向效益,次之為對於病識感的評估與感知,以及須接受心理諮商時獲得補助。

- 心理健康遵從者: 上班族,有穩定收入,有能力支付心理諮商費用,曾經或正在接受長期的心理諮商,可接受的心理諮商費用約2000至2500元,了解長期心理諮商帶來的效益,也會自發性地去尋求與使用各種心理健康資訊。此種族群的需求是輔助紀錄與評估心理諮商歷程與情緒變化的工具,以作為與諮商師溝通的工具促進諮商成效。

- 心理健康自主者: 不一定有穩定工作,收入較低或不穩定的人,支付心理諮商費用的能力低,但會尋求免費或補助資源進行心理諮商(例如學校心理輔導中心),可接受的心理諮商費用約1000至2000元,並期待產生立即效果,或是自主嘗試各種有助於情緒管理的方式。此種族群的需求為諮商效益的評估回饋,以讓他們了解諮商的效果並不總是每次都有很大的進展,但是可以持續進步,以促使他們能繼續尋求補助資源完成較長期的完整治療。他們也同時需要能讓他們繼續獲得心理諮商補助資源的管道。

Theme 2. 接受心理諮商的動機:思考因素與行為歷程

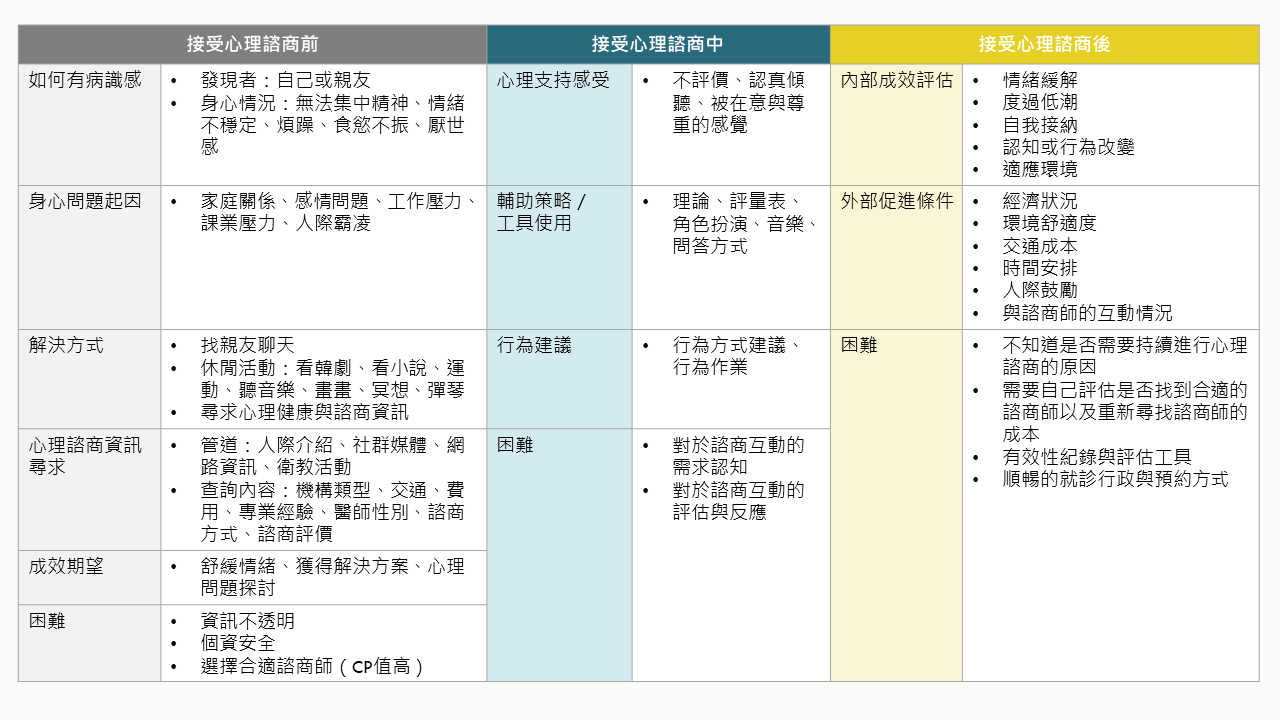

進一步分析曾經接受過心理諮商的受訪者之訪談資料,其接受心理諮商的歷程如下表,依據接受諮商的時間歷程分為前、中、後,詳細說明如下。

- 接受心理諮商前

- 資訊透明度與資訊安全:尤其當要提供個人資料以換取諮商費用與時間的資訊時個案會較排斥,並且以他人對此諮商師或諮商機構的評價或口碑作為是否交出個人資料的評估依據。

- 篩選適合的諮商師:有個案會因為想要趕快找到諮商師進行心理治療,而產生以時間為主的「病急亂投醫」情況,未篩選合適的諮商師影響諮商的效益與持續治療的意願。大部分的個案會認為透過人際介紹是較安心的管道,因為介紹人通常對個案的情緒問題有一定程度的了解,可以介紹具備相關專業經驗的諮商師,也會考量地點因素。

- 接收心理諮商時

- 對於諮商互動的需求認知: 在進行心理諮商的初期有些個案會一股腦地將情緒困擾的問題告訴諮商師,有些個案可能需要諮商師引導才能將煩惱訴說出來。在進行心理諮商數次後,個案與諮商師才能磨合出合適的方式與諮商的頻率。個案M小姐(化名)便提出第一次諮商的時候會思考要如何將問題清楚表達給心理諮商師,個案Jen(化名)則是會透過相關網路社群也去了解要如何與心理諮商師互動。

- 對於諮商互動的評估與反應:例如個案C小姐(化名)會認為諮商師問話的方式很像在挑戰她的觀點,個案Jen認為不喜歡諮商時像在上課,個案Carol(化名)認為諮商師建議她以算數的方式轉移注意力對她來說不合適。在這些評估過程中,若有親友與個案討論並解釋諮商師諮商方式背後的原因將可能讓個案產生繼續諮商的意願,否則個案則需又重新回到接受心理諮商前的任務階段,增加醫療的成本。

- 接受心理諮商後

- 成效評估標準: 在進行心理諮商的初期有些個案會一股腦地將情緒困擾的問題告訴諮商師,有些個案可能需要諮商師引導才能將煩惱訴說出來。在進行心理諮商數次後,個案與諮商師才能磨合出合適的方式與諮商的頻率。個案M小姐(化名)便提出第一次諮商的時候會思考要如何將問題清楚表達給心理諮商師,個案Jen(化名)則是會透過相關網路社群也去了解要如何與心理諮商師互動。

- 高效的就診流程:例如個案C小姐(化名)會認為諮商師問話的方式很像在挑戰她的觀點,個案Jen認為不喜歡諮商時像在上課,個案Carol(化名)認為諮商師建議她以算數的方式轉移注意力對她來說不合適。在這些評估過程中,若有親友與個案討論並解釋諮商師諮商方式背後的原因將可能讓個案產生繼續諮商的意願,否則個案則需又重新回到接受心理諮商前的任務階段,增加醫療的成本。

- 個案偏好:例如醫師性別、年紀、時間、地點等。

- 看診需求:生命意義、感情…綜合因素等(簡述核心問題)。

- 狀態評估:情緒困擾程度,配合人性化的互動,降低個案在找尋合適諮商師時的焦慮。

- 醫師建議清單排序:可以聚價格、從業經驗或是診所距離等方式排序。

- 個案情緒紀錄工具:讓個案可以在諮商進行時或平時紀錄與管理情緒變化以及與諮商師互動的感受,作為與諮商師溝通的工具,也能觀察自己接受諮商後是否產生效果。

- 診斷評估紀錄與回饋:提供相關診斷結果的數據化或文字化說明,包含說明是否需再次進行諮商的原因,若需再次進行諮商,則協助讓個案直接預約下次諮商的時間。

在接受心理諮商前,最主要的兩項任務是病識感的發現與心理諮商資訊的尋求、篩選與採用,在這兩種任務中「人際關係與互動」都是一項重要的關鍵。個案會透過與親友的介紹或討論得知心理諮商的內容與尋找合適的諮商師,就算使用網路管道搜尋,也會尋求相關社群裡的討論資訊或是他人對於諮商師的評價。然而在這個階段的任務歷程中最讓個案困擾的問題包含:

當開始接受心理諮商的時候,個案除了要解決情緒困擾外,也同時會在意與諮商師互動的情況。他們首先在意的是諮商師是否對他們表現出「支持」的態度,接著會去評估諮商師問答的方式、使用的工具、給予的建議是否合適。因此,此階段的困難主要為:

當開始接受心理諮商的時候,個案除了要解決情緒困擾外,也同時會在意與諮商師互動的情況。他們首先在意的是諮商師是否對他們表現出「支持」的態度,接著會去評估諮商師問答的方式、使用的工具、給予的建議是否合適。因此,此階段的困難主要為:

解決方案

整體體驗設計

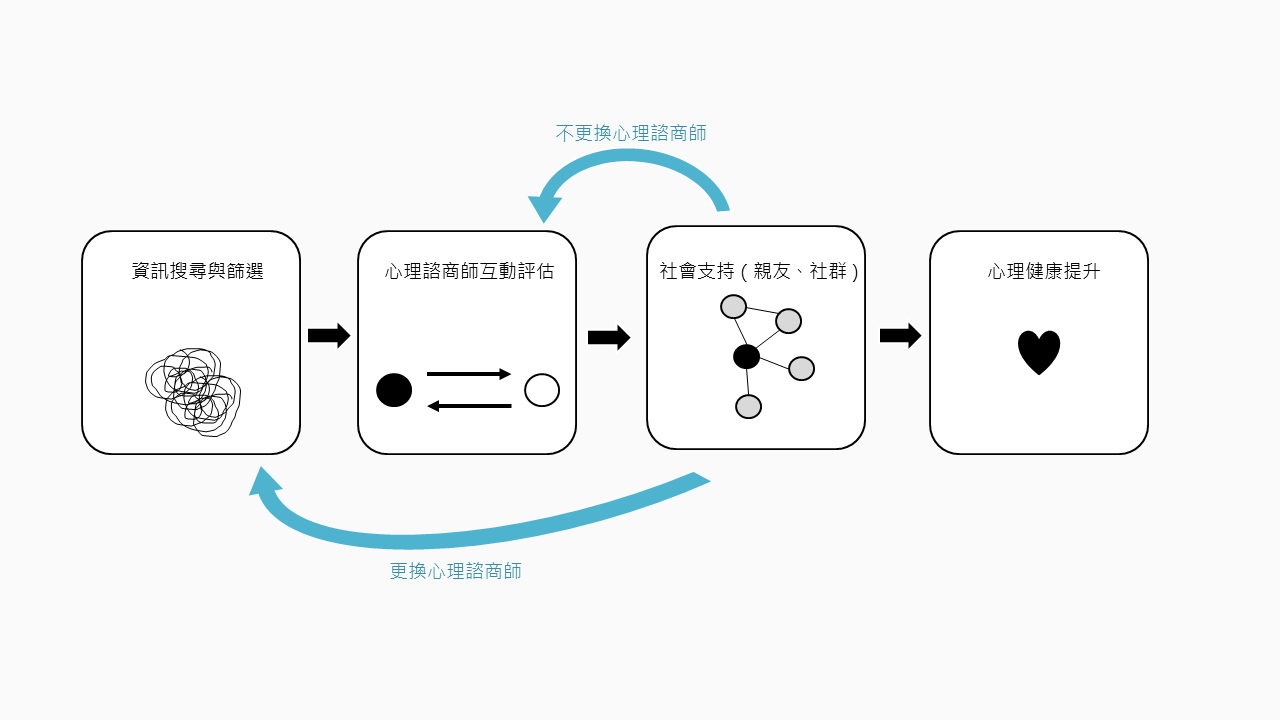

Insight:針對有意願接受心理諮商的潛在族群或是正在接受心理諮商者而言,心理諮商的歷程的不同階段皆需要蒐集、評估與篩選多樣且複雜的資訊,包含尋找心理諮商管道、尋找與評估合適的諮商師、親友或相關社群的討論與建議資訊以及個案本身的心理與外在因素。而這些人之所以願意耗費這些成本是為了獲得「被支持、被在意」的感受,甚至感受到自己的獨特性,並且進一步改善生活中各種認知失協所帶來的困擾。

How might we:如何在尋求心理諮商的過程中讓個案倍感被支持與重視?

Solution:心理諮商尋求的過程像在尋找一位有心理專業的「閨密/死黨」,如同心情不好的時候會找閨密大聊一番,一開始通常是先抱怨,並期待對方給予認同。接下來才會正視具體的問題,一起討論解決的方法。有時候一位閨密/死黨所表現的同理感或建議不管用時,就會尋求另一位閨密/死黨的協助。而閨密/死黨之所以會成為閨密/死黨,必須視個案為重要的人,即是同理,甚至是讓人感受到排他性。並且氣味相投,如同治療的歷程與方式的適切性。因此,遠距心理諮商的應用程式應可對使用者的需求進行篩選,減少尋求合適醫師的成本,並且在過程中透過量身訂做的互動設計不斷給予心理支持。而如何執行此解決方案,則於「功能/服務設計」、「社群經營與回饋模式」解決方案項目中提出。

功能/服務設計

為了讓個案能更快速、有效地找到「心理閨密/死黨」,透過俱備資訊篩選、配對機制、個人化設計的行動應用程式將是具體可行的解決方案,詳細設計與說明如下:

| Insight | How might we? | Solution |

|---|---|---|

| 有意願接受心理諮商者需耗費許多時間或人際管道尋找合適的醫師,或是因病急亂投醫而須一再經歷適應不同醫師的過程。 | 如何提升心理諮商管道搜尋的有效性,使大眾更方便、容易找到適合自己的心理諮商師? | 建立篩選資源功能,提供使用者個人化的醫師建議清單。

|

| 接受心理諮商時,不確定要如何與心理諮商師達成有效的互動。 | 如何讓個案在諮商前能有所準備,使諮商過程能更加流暢? | 在心理諮商開始前能提供個案相關的準備資訊,包含在諮商過程中常遇到的狀況以及能如何解決。 |

| 接受心理諮商後不清楚是否需要繼續諮商的原因,不知如何掌握諮商後的成效。 | 如何將諮商後的結果讓個案能清楚理解,使個案提升持續諮商的意願? |

|

| 心理諮商尋求與使用的過程中如果遇到困難,個案的心情容易更低落。 | 如何在尋求心理諮商的過程中降低困難並穩定個案的情緒,避免個案做出錯誤的決定,例如病急亂投醫? | 系統的正向回饋:前述的功能設計皆能改善對應的困難。但在功能操作上,若個案遇到問題,例如偏好的諮商師能預約的時間較少,則系統 回饋的資訊應仍能讓個案覺得問題能被解決,或是以正向、鼓勵性的描述給予回饋。 |

社群經營與回饋模式

Insight:心理諮商潛在需求者須要了解心理諮商的內涵與效益,而已接受心理諮商者則會進一步查詢更多心理諮商相關的資訊,兩者也都會查詢醫師的諮商評價。但是對於潛在需求者而言,較缺乏主動尋求相關資訊的動機,而對於已接受心理諮商者來說則缺乏整合資訊。另一方面,對於「心理健康弱勢者」與「心理健康自主者」而言則須要獲得諮商費用的補助。

How might we::如何有效推廣心理諮商資訊,並且形成正向循環的機制讓需要心理諮商的人可以更容易使用相關資源,以提升大眾對心理諮商的了解並促進心理健康?

Solution:經營心理諮商討論社群與評價機制,以營造口碑,並促進社會對於心理諮商之正向態度。讓個案可以針對醫師進行評價與分享諮商心得,透過評價與分享可以累積點數換取實質回饋,例如情緒健康相關產品、服務、評量工具。若給予醫師負評,需詳述原因,由諮商護理師或是個案與醫師間的中間客服角色回應。個案可選擇了解但維持負評、接受說明撤銷負評、接受說明並改為正評來換取累積點數。應對與解決負評客戶的需求相當重要,因為一旦負評客戶變轉向正評,其中程度將高於一般客戶,並且可能更積極向其他客戶推廣,所以必須要有完善的負評解決方案機制。這個社群也能成為self help的平台之一,讓對於心理諮商有興趣的人可以學習相關的資訊並觸及遠距諮商的服務。

業主回饋

研究報告完整度高

「從結果看來能得知曾有/正有情緒障礙 或更進階之精神障礙民眾對於求助管道與心理諮商看法。對於現有環境之心理諮商價值直觀感 受也有一定程度之驗證。個組別報告整理的多元且富有不同層面的見解; 包含許多組別提到的 即時性,可及性與隱私性都有不同的看法與見解。在報告整理層面,部分研究員報告畫面美觀 簡潔,提供的分析也解答了我們部分的疑慮;許多分析內容也涵蓋詳細且精確的內容,研究報 告整體來說夠完整。」

目的溝通可更流暢

「可看出研究員們與主持人之用心安排,在此身為案主的我們非常感謝,但也建 議再來在目標釐清時多與案主進行有結構性的溝通與討論。如一開始得知對於本案研究的時間 跟資源有限,則應把研究收斂(converge)至單向目標進行求證,如此一來會更具有實質意義。」